<

>

帶您了解孔氏家譜的內容

來源:http://www.tahxyyc.com/ | 發布時間:2021年01月28日

孔氏歷代修譜都非常嚴格,明天啟年間修譜規定義子不能入譜,違者重究。清康熙時修譜,規定更加詳細:

1)凡不孝、不悌、犯義、僧道、邪巫、優卒、賤役等,都被認為是“辱祖玷宗,喪名敗節,皆不準入譜”;

2)因修譜都是集資,所以規定族人每丁交銀八分,違者不準入譜;

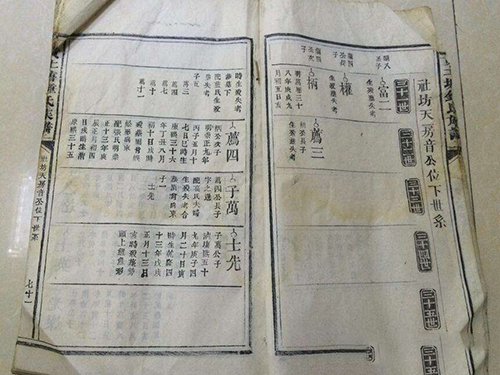

在孔氏宗族中,除大宗主衍圣公主持纂修的全譜外,各戶、各支派還有自己纂修的小譜或支譜。這些譜牒各具特色,保存了大量珍貴的歷史資料。比如,《林前戶支譜》記載了從漢至清歷代皇帝對孔氏優免賦役的敕文,并收入嘉慶年間立于孔廟毓粹門下的蠲免碑文。《大宗支譜》則收入了更為詳細的資料,在人名之下不僅載有字號、功名官職,還有妻妾娶自何家、其子娶何家之女、其女嫁與何家之男等內容。由于支譜所刊印數量較少,留存下來的僅有八部,它們是:《東家小譜》《嫡系小譜》《續修支譜》二種,《大宗支譜》二種,《林前戶支譜》《林前戶重修孔子世家譜》。

上一條: 家譜中的圖像都有些什么?(一)

下一條: 家譜體例是什么,有什么作用?(二)

相關文章

相關產品

湖南村志家譜文化傳播有限責任公司

掃碼關注

掃碼關注 掃碼關注

掃碼關注

- 聯系電話: 0731-82292545

- 聯系電話:廖總:18908457535 張總:18932445385

- 公司地址:長沙市芙蓉區韶山北路169號湖南圖書館培訓樓3樓

掃碼關注

掃碼關注 掃碼關注

掃碼關注